🚑 Devenir ambulancier en 2025

Réforme 2022 + ajustements 2024, blocs de compétences, stages obligatoires : voici la version à jour du parcours d’accès à la formation d’ambulancier.

📌 Dernières exigences

- Permis B ≥ 3 ans

- Stage 140h ou équivalence

- Certificat médical

Source : référentiels août 2024 (arrêtés modifiés).

Devenir ambulancier : métier pivot entre soins et transport sanitaire, professionnalisation renforcée, et parcours encadré par des référentiels récents. Le visage contemporain de ce métier combine compétences cliniques de première urgence, maîtrise de la logistique du véhicule sanitaire et respect strict des procédures. La réforme pédagogique et réglementaire mise en place depuis 2022, complétée par des ajustements en 2024, a requalifié les blocs de compétences et les domaines d’activité pour mieux intégrer l’ambulancier dans la chaîne de soins. Le profil type recherché aujourd’hui requiert des savoir-faire techniques, une résistance physique et psychologique, ainsi qu’une aptitude à la communication interprofessionnelle.

Parcours d’accès à la formation d’ambulancier : conditions, équivalences et voies d’entrée

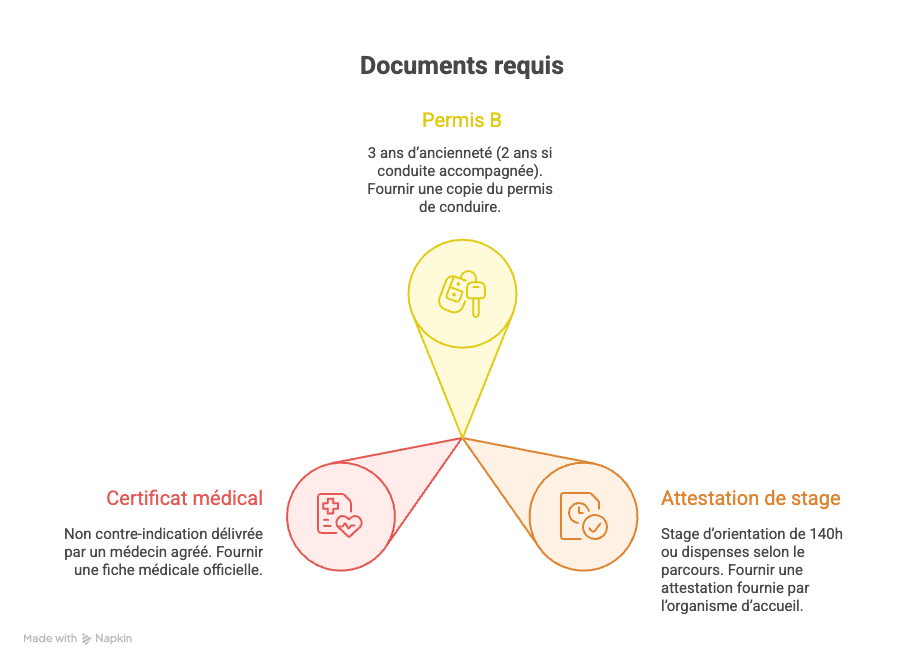

Le parcours d’accès à la formation d’ambulancier repose sur un ensemble de règles administratives et pratiques. Le permis B est requis depuis plus de trois ans (ou deux ans si la conduite accompagnée a été utilisée). Une autorisation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance et un certificat médical de non-contre-indication sont exigés.

La réforme entrée en vigueur en septembre 2022 a redéfini les référentiels d’activités et introduit une logique de blocs de compétences. Ces évolutions permettent aujourd’hui des équivalences et des allégements pour les professionnels titulaires de certains diplômes sanitaires et sociaux.

Voies d’accès et modalités

- 🔎 Voie initiale : inscription au concours d’entrée des instituts agréés.

- 🔁 Formation continue : dispositif accessible aux professionnels en reconversion.

- 🤝 Alternance : apprentissage ou contrat de professionnalisation pour allier théorie et pratique.

- 📜 VAE : validation des acquis de l’expérience pour ceux disposant d’une expérience significative.

Un fil conducteur illustre le parcours : Léa Martin, candidate fictive, prépare le concours après un contrat d’aide à la personne. Sa demande de VAE est étudiée en parallèle parce qu’elle justifie d’une expérience pertinente.

Les items suivants sont cruciaux pour l’admission :

- L’attestation de stage d’orientation professionnelle (souvent 140 heures) 📑.

- La réussite aux épreuves d’admissibilité (écrit) et d’admission (oral) 🎯.

- La conformité aux conditions réglementaires : vaccinations, permis, certificat médical 🩺.

| Élément clé 🚨 | Condition requise ✅ | Comment le fournir 📂 |

|---|---|---|

| Permis B | 3 ans d’ancienneté (2 ans si conduite accompagnée) 🚗 | Copie du permis de conduire |

| Attestation de stage | Stage d’orientation 140h ou dispenses selon parcours 🧾 | Attestation fournie par l’organisme d’accueil |

| Certificat médical | Non contre-indication délivrée par médecin agréé 🩺 | Fiche médicale officielle |

Des dispenses existent : par exemple, des pompiers ayant trois ans d’activité ou des titulaires d’un diplôme paramédical peuvent obtenir des allègements. Les candidats doivent vérifier précisément les équivalences auprès de l’institut ciblé et de l’agence régionale de santé.

💡 Insight-clé : organiser ses justificatifs, anticiper le stage de découverte, et vérifier les possibilités d’équivalences sont des étapes pragmatiques qui sécurisent l’accès à la formation.

Structure et contenu de la formation : modules, heures et stages

La formation a été revisitée pour intégrer une approche centrée sur 7 domaines d’activités et 5 blocs de compétences. Le Diplôme d’État d’Ambulancier (DEA) combine 556 heures théoriques et 245 heures cliniques selon le nouveau référentiel national, totalisant environ 801 heures. Cette structuration vise à aligner lecture clinique, gestes techniques et organisation du transport sanitaire.

Modules pédagogiques et objectifs opérationnels

- 📚 Module clinique : recueil des données, appréciation de l’état du patient.

- 🛠 Module technique : entretien du véhicule et du matériel.

- 🚑 Module opérationnel : conduite sécurisée et règles de sécurité routière.

- 🤝 Module relationnel : communication, travail en équipe et gestion du stress.

| Module 📘 | Heures ⏱️ | Compétences visées 💡 |

|---|---|---|

| Relation et communication | 70 | Accueil, information, relationnel interdisciplinaire 😊 |

| Installation et déplacement du patient | 70 | Manipulation sécurisée, prévention des chutes 🛟 |

| Soins d’hygiène et confort | 35 | Hygiène, respect de la dignité du patient 🧴 |

| Appréciation de l’état clinique | 105 | Évaluation, reconnaissance des signes vitaux 🔍 |

| Soins d’urgence | 105 | Gestes d’urgence, premiers secours avancés 🚨 |

| Entretien du véhicule | 7 | Contrôle, maintenance basique 🔧 |

| Conduite du véhicule sanitaire | 21 | Conduite sécurisée, gestion des trajets 🛣️ |

| Entretien du matériel | 35 | Stérilisation, gestion des consommables 🧼 |

| Traitement de l’information | 35 | Traçabilité, dossier de prestation, confidentialité 🗂️ |

| Travail en équipe et gestion des risques | 70 | Coordination pluri-professionnelle, prévention des erreurs 🤝 |

La pratique clinique comprend des stages obligatoires : deux stages de deux semaines et un stage de trois semaines, répartis en milieu hospitalier, en service d’urgence, en SAMU/SMUR et en entreprise de transport sanitaire.

- 🏥 Stage en service de court/moyen séjour : prise en charge de personnes âgées ou en rééducation.

- 🚑 Stage en service d’urgence : confrontations aux situations aiguës.

- 📦 Stage en entreprise de transport sanitaire : organisation logistique et circuits administratifs.

L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU niveau 2) est une validation transversale nécessaire au cours de la formation. Les épreuves comprennent QCM, cas cliniques, simulations pratiques et entretiens oraux.

Exemple concret : Léa effectue son stage SAMU et participe à une sortie de réanimation d’un patient polytraumatisé. Elle met en pratique la gestion d’un brancard, la surveillance des constantes et la coordination avec l’équipe hospitalière. Ce cas illustre l’articulation entre théorie et réalités opérationnelles.

Insight-clé : la formation structure l’acquisition progressive de compétences cliniques et techniques, l’alternance stage/école étant le levier principal de professionnalisation.

Missions quotidiennes et compétences techniques d’un ambulancier

Le cœur du métier combine transport sécurisé et actes de pré-urgence. L’ambulancier est responsable de la prise en charge globale du patient, depuis l’accueil jusqu’au transfert entre établissements. Les missions s’étendent de l’accompagnement de patients stables au transport d’urgences vitales, en passant par des activités spécifiques comme le transport d’organes ou de produits sanguins.

Tâches opérationnelles récurrentes

- 🧰 Vérification quotidienne du véhicule et du matériel (checklist pré-intervention).

- 📋 Recueil des données cliniques et renseignement du dossier de prestation.

- 👥 Travail en binôme et coordination avec médecins/infirmiers.

- 🚦 Conduite sécurisée en respectant le code de la route et les procédures internes.

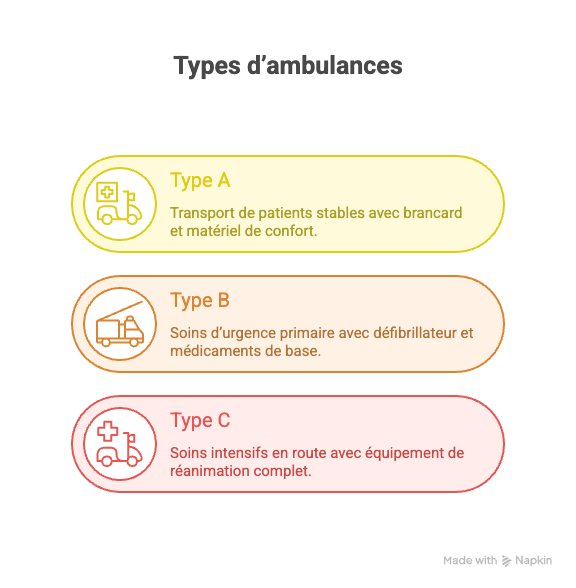

La tenue et l’équipement répondent à des exigences strictes : tenue identifiable (bleue ou blanche), bandes réfléchissantes, EPI (masques FFP2, gants), et matériel de communication. Les ambulances sont classées par types A, B et C selon leur usage et leur dotation en matériel : type A pour transport léger sans soins intensifs, type B pour soins d’urgence, type C pour intensive care (SMUR).

| Type d’ambulance 🚑 | Usage principal 🔎 | Équipement clé 🧪 |

|---|---|---|

| Type A | Transport de patients stables | Brancard, chaise portoir, matériel de confort |

| Type B | Soins d’urgence primaire | Défibrillateur, matériel d’oxygénation, médicaments de base |

| Type C | Soins intensifs en route | Équipement de réanimation complet, ventilateur, monitoring |

Compétences techniques indispensables :

- Maîtrise des gestes d’urgence (RCP, DAE) 🔄.

- Capacités d’évaluation clinique et détection des signes de gravité 🩺.

- Entretien et contrôle du matériel, respect des procédures de stérilisation 🧼.

- Préparation et sécurisation du transport (attaches, positionnement) 🔐.

Illustration opérationnelle : lors d’un transfert périnatal imprévu, l’ambulancier doit assurer la surveillance continue, effectuer une communication structurée au récepteur et documenter précisément chaque étape. La traçabilité et la qualité de la transmission sont essentielles pour la continuité des soins.

Insight-clé : l’ambulancier est à la fois technicien, logisticien et acteur clinique ; la combinaison de ces rôles exige rigueur, anticipation et méthode.

Concours d’entrée, épreuves et préparation pratique

L’accès en institut de formation agréé implique une sélection rigoureuse : une épreuve écrite d’admissibilité puis un oral d’admission. L’épreuve écrite comporte un sujet de français et un sujet de mathématiques simples. L’oral évalue l’expression, la capacité d’argumentation et la motivation, appuyée par une attestation de stage d’orientation.

Stratégies de préparation

- 📘 Révisions ciblées : compréhension de texte et calculs de base.

- 🧑⚕️ Simulations : entretiens et mises en situation pour maîtriser l’expression verbale.

- 🗂 Organisation des pièces : attestation de stage, permis, certificat médical.

- 🎯 Travail sur la motivation professionnelle : projet concret, lien avec parcours antérieur.

Le stage de découverte (140 heures) peut être réalisé en continu ou en discontinu et sert de preuve d’engagement. Des dispenses sont prévues pour certains parcours (pompiers, titulaires de CAP sanitaires, auxiliaires ambulanciers expérimentés). L’oral repose souvent sur un texte de culture sanitaire ; il est recommandé de préparer une synthèse argumentée et un exposé sur le projet professionnel.

| Épreuve 📝 | Objectif 🎯 | Barème / seuil |

|---|---|---|

| Écrit (français + maths) | Évaluer la compréhension et le raisonnement | Note minimale 10/20 pour accès à l’oral |

| Oral | Apprécier l’aptitude à communiquer et la motivation | 8/20 minimum pour être admis |

| Attestation de stage | Valider la découverte du métier | Obligatoire pour figurer sur la liste principale |

Conseils pratiques : travailler la structuration d’un discours, utiliser des cas concrets rencontrés en stage comme supports d’argumentation, et maîtriser la chronologie des démarches administratives. Exemple : Léa rédige un exposé sur la gestion d’un transfert de soin pédiatrique rencontré lors de son stage, ce qui convainc le jury de sa compréhension du métier.

Insight-clé : la réussite au concours combine préparation technique et capacité à traduire l’expérience pratique en argument professionnel solide.

Statuts, rémunération et perspectives d’évolution professionnelle

Le métier d’ambulancier propose plusieurs statuts : fonctionnaire hospitalier de catégorie C, salarié d’entreprise privée, ou profession libérale. Les perspectives d’emploi restent favorables en raison du vieillissement démographique et du développement des alternatives à l’hospitalisation.

Rémunération et mécanismes d’évolution

- 💶 Salaire débutant public : ≈ 1 712 € brut par mois (échelon 1).

- 🔺 Plafond indiciaire : jusqu’à ≈ 2 037 € brut à l’échelon 12 selon la grille.

- 🏢 Secteur privé : salaire médian environ 1 600 € net, variable selon entreprises.

- 🎖 Primes : astreinte, mobilité, risque, sujétion spéciale, etc.

| Statut ⚖️ | Salaire indicatif 💰 | Avantages |

|---|---|---|

| Fonctionnaire (hôpital) | 1 712€ – 2 037€ brut | Stabilité, primes, retraite publique |

| Salarié (privé) | ~1 600€ net médian | Flexibilité, RTT selon contrats |

| Libéral | Variable selon patientèle | Autonomie, responsabilité entrepreneuriale |

Évolutions possibles :

- 🔄 Changement de spécialité : régulation/samu, équipe SMUR après formation complémentaire.

- 📈 Prise de responsabilités : conducteur ambulancier principal, chef d’équipe.

- 📚 Formation continue : passage vers des métiers paramédicaux (infirmier après formation).

- 🏢 Création d’entreprise : devenir ambulancier libéral ou dirigeant d’une société de transport sanitaire.

La trajectoire de Léa : recrutée en CDI dans une entreprise privée, accumulation d’astreintes et opportunité d’un poste de conductrice principale après trois ans, ce qui illustre un chemin pragmatique d’évolution salariale et managériale.

Insight-clé : le métier offre une palette de statuts et de trajectoires ; la mobilité interne et la formation continue sont des leviers concrets d’évolution.

Réglementation, sécurité et bonnes pratiques hygiéniques

La formation et l’exercice sont strictement encadrés par des arrêtés et référentiels récents (arrêtés d’avril 2022 modifiés en juillet 2024). Ces textes précisent les conditions d’exercice, les compétences attendues et les règles de traçabilité. La sécurité du patient et celle des professionnels sont au centre des exigences.

Principales obligations réglementaires

- 📜 Respect des arrêtés nationaux relatifs à la formation et aux conditions d’exercice.

- 🧾 Traçabilité : dossier de prestation, traçabilité des interventions et des traitements administrés.

- 🔒 Confidentialité : respect du secret médical et des cadres de transmission d’informations.

- 🩺 Vaccinations à jour selon le code de la santé publique.

| Domaines 🔐 | Exigences principales ✅ | Conséquences (si non-respect) ⚠️ |

|---|---|---|

| Traçabilité | Dossier patient à jour, consignation des soins | Sanctions disciplinaires, risques juridiques |

| Hygiène | Procédures de nettoyage, EPI obligatoires | Contamination, arrêt d’activité |

| Sécurité routière | Respect des règles, autorisation préfectorale | Retrait d’aptitude, responsabilités pénales |

Bonnes pratiques hygiéniques :

- Nettoyer et désinfecter les surfaces après chaque transport 🧽.

- Gérer les déchets infectieux conformément aux protocoles 🗑️.

- Porter systématiquement EPI adaptés lors de prises en charge à risque 🧤.

Cas pratique : une alerte sanitaire entraîne l’activation d’un plan local. L’ambulancier doit appliquer le tri des patients, gérer les parcours dédiés et transmettre des informations claires au régulateur. L’exercice illustre la coordination entre réglementation et réponses opérationnelles.

Insight-clé : la maîtrise des règles de traçabilité et d’hygiène protège patients et professionnels et conditionne la qualité des prestations.

Organisation du travail, conditions physiques et gestion du stress

L’organisation du travail combine astreintes, gardes et horaires décalés. Les conditions exigent endurance physique et résilience psychologique. Les interventions imprévisibles, le port de charges et l’exposition à des situations critiques nécessitent une prévention ciblée des risques professionnels.

Modalités pratiques et prévention

- ⏱ Horaires variables : nuits, weekends, jours fériés.

- 🧭 Astreintes et disponibilité : habitudes de récupération indispensables.

- 💪 Prévention musculo-squelettique : techniques de manutention, utilisation de matériel ergonomique.

- 🧠 Accompagnement psychologique : dispositifs de soutien et débriefings après événement critique.

| Risque ⚠️ | Mesure préventive 🛡️ | Résultat attendu ✅ |

|---|---|---|

| Fatigue | Régulation des temps de repos, rotation des équipes | Réduction des erreurs |

| TMS (troubles musculo-squelettiques) | Formation à la manutention, matériel adapté | Moins d’absentéisme |

| Stress post-événement | Accès à soutien psychologique, débrief | Meilleure résilience |

Exemple : après un accident collectif, l’équipe fait un débrief pour analyser la logistique, les transmissions et l’impact émotionnel. Ces retours structurés permettent d’améliorer procédures et accompagnement des soignants.

Insight-clé : une politique d’équipe structurée et des outils de prévention concrets limitent la pénibilité et renforcent la sécurité des interventions.

Conseils pratiques pour réussir sa formation et s’insérer professionnellement

La réussite combine préparation académique, apprentissage pratique et comportement professionnel. Il faut anticiper l’administratif, optimiser les stages, et construire un projet professionnel clair. Les instituts proposent au minimum deux rentrées par an ; la mobilité régionale peut faciliter l’accès aux places disponibles.

Checklist opérationnelle pour candidater et réussir

- ✅ Préparer le dossier administratif : permis, certificat médical, attestation de stage.

- ✅ Travailler la rédaction et l’oral : synthèse d’un cas clinique rencontré.

- ✅ S’entrainer aux gestes : formations AFGSU et mises en situation.

- ✅ Construire un projet professionnel réaliste : choix du statut et secteur d’exercice.

| Étape 🔁 | Action recommandée 📌 | Temps estimé ⏳ |

|---|---|---|

| Préparation administrative | Rassembler pièces, faire le stage de découverte | 1-2 mois |

| Révisions concours | Pratique écrits et oraux | 1-3 mois |

| Stages et immersion | Multiplier les terrains d’observation | Pendant la formation |

Cas concret final : Léa organise son parcours en trois étapes : stage d’orientation, préparation intensive aux écrits, puis simulation d’entretien. À l’entrée en formation, elle capitalise sur son réseau professionnel pour obtenir un stage en entreprise de transport sanitaire qui facilite son insertion en CDI.

Insight-clé : une stratégie structurée, appuyée sur des preuves pratiques et une préparation méthodique, augmente sensiblement le taux de réussite et l’employabilité.

📩 Demander un dossier / infos instituts

Remplissez ce bloc (formulaire WPForms, Forminator, Fluent Forms…) pour recevoir la liste des instituts + les conditions 2025.

(Ici tu insères ton shortcode formulaire)